照镜子时,会把“脸色差、爱出油、长小斑点”归咎于熬夜、护肤不到位,甚至换一瓶更贵的精华就放心了。可身体从不热衷“表面工程”——当肝脏被脂肪悄悄占据,脸往往最先“泄密”。专业观点很冷静:脂肪肝多半起步无痛无痒,但与代谢紊乱相伴,某些面部变化可能被放大。它们不是诊断书,却是“请去体检”的提醒条。把镜子擦亮,我们得学会读懂自己的脸。

——“3个变化”,一次说清(放在一起,避免误会)

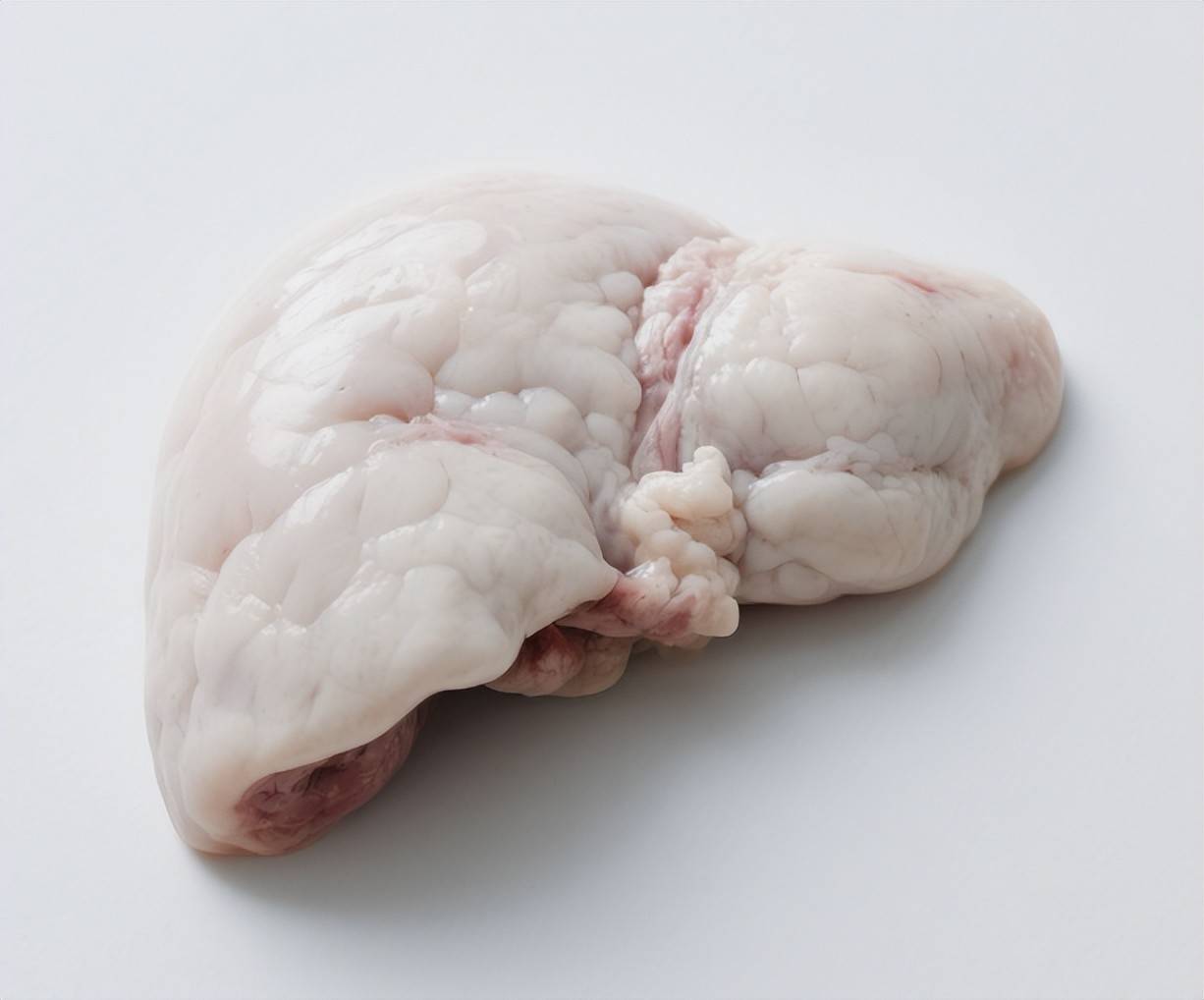

第一,眼睑内眦附近忽然多了几块淡黄色、扁平或突起的小斑块,摸着不痛不痒,像米粒压薄了——这很像“黄色瘤”,常与血脂异常同路而行,提示脂类代谢可能失衡。第二,T区油光“打滑”,痘痘反复,尤其在吃了甜食、重油后明显加重,护肤怎么换都治标不治本——这背后常是胰岛素抵抗在推波助澜,和脂肪肝风险有牵连。第三,面色长期发暗、发蜡黄,早上起床气色差、易倦怠,鼻翼两侧细小红丝更明显——并不等于黄疸,但意味着作息、酒精、饮食和肝脏“清理与合成”的日常任务出了节奏问题。再次强调:这些都不是诊断结论,单独出现也可能来自皮肤或生活方式因素;但如果它们“组团”上脸,值得尽快做一次系统检查。

——把“担心”落地:自检与就医的四步路胜亿配资

先别慌,先量身:量体重与腰围,粗估BMI与内脏脂肪风险;回溯三个月饮食作息:是否常熬夜、嗜糖嗜酒、久坐少动;列出家族史:早发心脑血管病、糖尿病、脂代谢异常等都是“同伙”;最后,约一次检查,把猜测变数据。体检建议包含:肝功能(ALT、AST、GGT)、血脂四项(总胆固醇、甘油三酯、LDL-C、HDL-C)、空腹血糖或糖化血红蛋白、腹部超声。若超声提示脂肪肝,同时指标异常,就和医生讨论分级与管理计划。别把体检当“打卡”,而是当作与身体重新对齐的第一步。

——从“改一天”到“稳一年”:四把钥匙打开修复通道

饮食这把钥匙,开在总量与质量:控制热量,少“液体糖”(奶茶、含糖饮料、果汁),减少油炸与反复回锅油,主食更换为粗杂粮比例,保证足量蔬菜与优质蛋白(鱼、蛋、豆、适量白肉);烹饪尽量清蒸、炖煮。运动这把钥匙,开在总量和组合:每周≥150分钟中等强度有氧(快走、骑行、游泳),叠加每周2次力量训练以对抗内脏脂肪;餐后10–15分钟走动,胜过“饭后坐如钟”。作息这把钥匙,开在“规律”:尽量在同一时段入睡,减少晚间重口与夜宵,让肝脏夜间“清扫班”能准点上岗;学会减压,情绪管理也是代谢管理。体重这把钥匙,目标明确:中长期减重约6%–10%常与肝脂下降、炎症缓解相关;慢一点没关系,稳住才是王道。

——最容易踩的坑,逐个绕开

“没不舒服就拖着”——脂肪肝早期常无症状,等到不舒服,往往已经“升级”;“护肝片一把梭”——没有任何单一保健品能替代生活方式干预与医生指导;“极端节食立竿见影”——短促的体重过山车会让代谢更失衡,反复反弹最伤人;“只做有氧,不练力量”——没有肌肉的身体像没有仓库的超市,糖脂周转更乱;“脂肪肝=胖子病”——忽视了“瘦型脂肪肝”:内脏脂肪高、久坐、嗜糖、熬夜、压力也能把脂肪悄悄推到肝里。还有一个常被忽略的坑:把自己当作“指标的附属品”。指标是路标,不是你;改变生活方式也不是孤军奋战,和家人约个“晚饭散步约会”、在手机设个“喝水闹钟”、找同伴做力量训练,温柔而坚定地把新习惯嵌入日常,最能走远。

——把“脸上的提醒”化成“日常的自救”

当镜子里出现前述三个变化时,不是吓唬自己,而是提醒自己:去做检查、去调整节奏、去给身体减负。脸,是身体写给你的便条;肝,是你生活方式的存档。今天多睡半小时,少一杯甜饮,晚饭后走到小区那棵老梧桐再折返;本周把电梯换两次楼梯;这个月给自己设一个“晚餐七分饱”的挑战。你会发现,脸色在回暖,精神在回归,报告在慢慢变好。脂肪肝不是“贴上就撕不下”的标签,大多数人通过科学干预都能把它请下台。

面部信号只是“可能性”的线索胜亿配资 ,不具备确诊的资格。任何担心,都值得用专业的检查与医生的建议来安放。把镜子当朋友、把体检当工具、把生活当药方——你并不需要完美,只需要开始。

恒正网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。